Berita BPK Wilayah VI

Candi Bumiayu: Sisi Lain Wajah Peradaban Sumatera Selatan

Penetapan Kawasan Percandian Bumiayu sebagai cagar budaya peringkat nasional merupakan kebanggaan kolektif bagi masyarakat Su

TRIBUNSUMSEL.COM -- Penetapan Kawasan Percandian Bumiayu sebagai cagar budaya peringkat nasional merupakan kebanggaan kolektif bagi masyarakat Sumatra Selatan. Ruang kolaborasi mutlak dibutuhkan dalam upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan percandian.

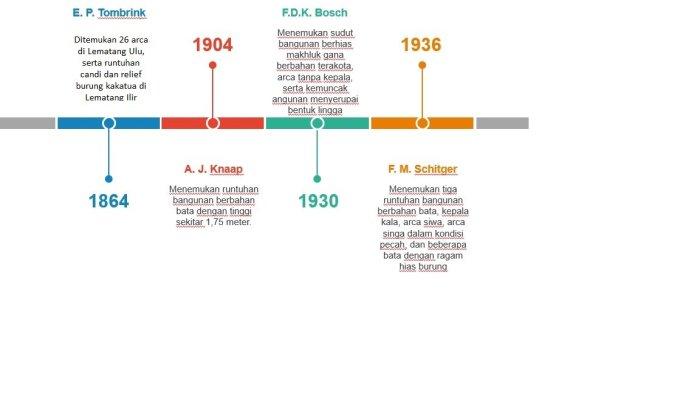

Kompleks Percandian Bumiayu merupakan kawasan percandian yang terletak di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatra Selatan. Objek ini pertama kali tercatat pada tahun 1864 oleh E.P. Tombrink dalam “Hindoe Monumenten in de Bovenlanden van Palembang”. Dalam laporan ini disebutkan adanya temuan sebanyak 26 arca di Lematang Ulu serta adanya runtuhan candi dan relief burung kakatua di Lematang Ilir. Setelahnya, terdapat beberapa orang berkebangsaan Belanda yang juga menuliskan adanya temuan awal dari bagian Candi Bumiayu. Sebagian besar laporan tersebut memuat informasi berupa reruntuhan atau berupa sisa-sisa struktur bata.

Selain struktur bata di Percandian Bumiayu, ditemukan pula artefak arca seperti Siwa Mahadewa, Agastya, Nandi, dan Yoni. Ragam relief fauna seperti burung, buaya, ular, kura-kura, monyet, hingga burung nuri juga ditemukan. Relief flora yang merupakan perwujudan vegetasi lokal seperto bunga teratai dan bunga ceplok juga menjadi bagian dari temuan di kompleks percandian.

Setidaknya terdapat 13 titik di Desa Bumiayu dan Desa Tanah Abang Selatan yang mengindikasikan adanya struktur bata. Dari 13 titik konsentrasi bata tersebut 5 titik sudah dilakukan penelitian berupa ekskavasi dan pemugaran, sementara 8 titik lainnya masih berupa gundukan tanah. Hingga kini, penamaan masing-masing candi didasarkan pada konsentrasi tumpukan bata (manapo).

Kawasan percandian yang diperkirakan dibuat mulai abad ke-9 M ini diduga mendapat pengaruh agama Hindu dan Buddha. Dugaan ini dibuktikan melalui bentuk bangunan candi, temuan keramik kuno, adanya struktur berupa kanal, dan tentu saja dikuatkan dengan data aktivitas sekelompok masyarakat pengikut aliran Hindu pada bangunan candi dan aktivitas masyarakat pemeluk agama Buddha di sekitar danau candi. Hal ini sekaligus menjadi bukti keragaman kehidupan beragama yang harmonis antara Buddha (Sriwijaya) dan Hindu (Bumiayu). Kehadiran masyarakat Hindu di tengah peradaban besar Buddha pada era Sriwijaya memperlihatkan sikap toleransi yang tinggi.

Percandian Bumiayu dibangun di dataran rendah. Area ini merupakan muara dari beberapa anak sungai seperti sungai Piabung, Tebat Jambu, Tebat Saleh, dan Tebat Siku. Pada sisi barat terdapat sungai utama, yaitu Sungai Lematang. Dalam kepercayaan penganut agama Hindu kondisi ini justru dianggap ideal dan memenuhi syarat daerah yang suci untuk didirikan sebuah candi. Keberadaan sumber air di sekitar lokasi candi sangat membantu memenuhi kebutuhan ritual keagamaan yang dilaksanakan.

Pada musim penghujan, air Sungai Lematang pasang dan masuk ke anak-anak sungai hingga menggenangi kawasan candi. Kondisi ini justru dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di sekitar Candi Bumiayu di masa lalu. Masyarakat Bumiayu kuno memiliki pengetahuan dalam pengelolaan cadangan air, membangun bendungan atau yang dikenal dengan istilah tebat yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya air, dan membentuk sebuah kolam cadangan air untuk mengantisipasi kekeringan.

Riwayat Penelitian dan Upaya Pelestarian

Penelitian-penelitian terkait Bumiayu pada awal periode temuan hanya sebatas pengumpulan artefak. Aktivitas penelitian secara intensif mulai dilakukan sejak tahun 1937. Pada dekade 1990-an, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, EFFEO, Proyek Penelitian Purbakala Palembang, dan Balai Arkeologi Palembang berhasil mengumpulkan data melalui berbagai penelitian sejak tahun 1990-1993.

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi Palembang Sumatra Selatan atau yang saat ini berubah nomenklatur menjadi Balai Riset dan Inovasi Nasional masih terus melakukan penelitian arkeologi di Kawasan Percandian Bumiayu, terutama dengan metode ekskavasi untuk mengungkap lebih banyak data terutama untuk tinggalan yang tertimbun tanah di sekitar lokasi temuan permukaan situs candi bumiayu.

Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi yang saat itu menaungi wilayah kerja Propinsi Sumatra Selatan juga banyak melakukan upaya pelestarian seperti ekskavasi, pemugaran, dan penataan lingkungan termasuk ruang informasi sebagai pendukung pemanfaatan. Titik yang telah diteliti dan dipugar adalah Candi 1, Candi 2, Candi 3, Candi 7, dan Candi 8. Candi-candi tersebut saat ini dalam kondisi terawat dan dilengkapi dengan fasilitas pelindung yang cukup memadai, yaitu cungkup. Sementara titik manapo, atau yang masih berada di bawah permukaan tanah tersebar di Candi 4, Candi 5, Candi 6, Candi 9, Candi 10, Candi 11, Candi 12, dan Candi 13.

Upaya pelestarian juga dilakukan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI wilayah kerja Provinsi Sumatra Selatan dengan melakukan penanganan konservasi lingkungan serta konservasi pada koleksi atau temuan lepas yang berada di ruang penyimpanan maupun ruang informasi. Sementara pada tahun 2024, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI juga melakukan penataan ruang informasi.

Penetapan dan Pemeringkatan

Sebagai upaya pelestarian, Kompleks Percandian Bumiayu telah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor KM09/PW.007MKP/2004. Pada tahun 2014, kawasan percandian Bumiayu berhasil memperoleh peringkat nasional pada periode sidang November 2024 di Jakarta.

Upaya penetapan hingga perolehan pengakuan sebagai cagar budaya nasional bukanlah hal yang mudah. Kelompok kerja Penetapan Direktorat Pelindungan Kebudayaan melalui Yosua Adrian Pasaribu menyampaikan, proses sidang Kawasan Percandian Bumiayu ini diusulkan pertama kali pada tahun 2017 di Surakarta, Jawa Tengah, untuk sidang rekomendasi peringkat Nasional. Hanya saja pada saat itu masih terdapat kendala administrasi, yaitu belum adanya peringkat provinsi dan adanya catatan data luasan yang berbeda dalam naskah. Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Nasional pun kala itu memberikan catatan untuk ditindaklanjuti dengan kajian pelindungan yang intensif dan memperbaiki alur atau prosedur pemeringkatannya sebelum diusulkan kembali ke peringkat nasional.

![[FULL] Gugatan 125 T Ijazah Wapres Untungkan Prabowo, Pakar Nilai Gibran Punya Kekhawatiran Besar](https://img.youtube.com/vi/glSlEtPe0_8/mqdefault.jpg)